|

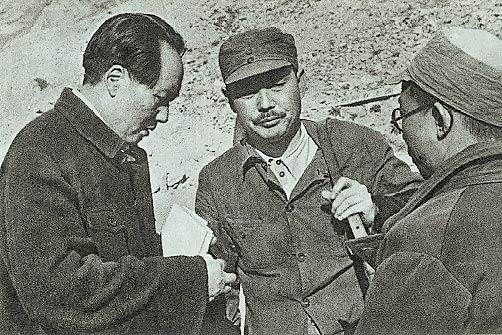

叶剑英与毛泽东的微妙关系

单世联(广州)

编者按:叶剑英是我党党史、军史上的大人物,他对毛泽东忠诚而不盲从,敬佩而不失独立思考。“文革”中,他几上几下就说明了他的这种性格以及和毛的关系。

叶剑英“文革”前并不受重用

善于写诗的毛泽东、叶剑英都有以古喻今的习惯。1950年代末,毛在北戴河的一次会议上送给叶一句话:“诸葛一生唯谨慎,吕端大事不糊涂。”“吕端”从此成为叶的雅号。而早在1954年,叶在《青岛浴感》中已有“忽忆刘亭长,苍凉唱大风”一句。“刘亭长”即刘邦,叶后来说“刘亭长”就是毛主席。毛想象不到的是,1976年10月后,叶被说成是除吕安汉的“周勃”,这也理所当然地增加了毛与刘邦的相像。

叶剑英不是井冈山下来的将领,1931年4月进入江西苏区后才与毛泽东共事。在毛与张国焘的较量中,叶获得毛的充分信任,出任彭德怀任司令、毛任政委的陕甘支队的参谋长,一度成为红军的核心领导人之一。

而毛叶之间并不总是如此信任和亲密,疏离与警觉相比更多。延安整风时,叶因其有留苏,与王明、周恩来合作的经历,被认为既与“教条主义”又与“经验主义”沾边,两次被剥夺参加政治局扩大会议的权利。

1952年6月,主政广东的叶剑英因土改中的“右倾”及“地方主义”错误受到批评。1953年10月,叶进京任军委副主席、武装力量监察部部长兼训练总监部部长,不属于受重用的人物。1958年军队批判“教条主义”,叶被点名批评。

总之,直到1965年,叶剑英都不是政治生活的中心人物。

“文革”一声惊雷,叶剑英从此活跃。

1966年1月,叶被任命为军委副主席,不久取代罗瑞卿兼任军委秘书长,并成为军委常务副主席;在同年8月召开的八届十一中全会上,又进入书记处和政治局,一度与徐向前(军委“文革小组”组长)一起具体领导军队“文革”;1971年“九一三事件”后,叶取代林彪主持军委工作;1973年成为党的副主席;1976年10月,叶参与领导了抓捕“四人帮”的斗争,直到次年邓小平复职之前,他是中央唯一的副主席,声望达到顶峰。

正像毛泽东时代主持军委工作的主要领导人都要被打倒一样,叶在“文革”中也风险两度。一次是1969年被“疏散”到湖南,屡遭地方官员冷落。第二次是1976年2月,中央决定“在叶剑英同志生病期间,由陈锡联同志负责主持中央军委的工作”。同年4月“天安门事件”后,毛不让他参加政治局会议。如果毛不是在当年9月逝世,叶的命运很难预测。

毛泽东素有知人之明。作为“文革”中军委两次改组的受益者,叶剑英的政治命运直接取决于毛的态度。1965年下半年,旨在清除罗瑞卿的计划开始实施,其机密程度,包括主持中央工作的刘少奇和军委第二副主席贺龙都蒙在鼓里。1966年3月批罗会议期间,叶是主持会议的七人小组成员之一;当毛泽东准备与林彪决裂时,差不多处于流放状态的叶剑英又一次进入权力中枢。1970年庐山会议后,叶被任命为陈伯达专案组组长周恩来的特别顾问,并实际参加政治局工作。

崛起的必然性

叶剑英的崛起有其必然性。时至1966年,彭德怀已倒,贺龙将倒,罗荣桓逝世,朱德年高,刘伯承养病,陈毅转业,要在林彪之下再设一位军委常务副主席,只有叶剑英与徐向前、聂荣臻三位元帅。从历史渊源看,同为一方面军出身的叶、聂的可能性要大于原四方面军总指挥徐向前。叶、聂之间,聂的地位长期高于叶,但叶有三个有利因素:一是长征中曾向毛泽东“报信”;二是叶长期没有直接指挥军队,没有“山头”的嫌疑;三是叶不是“文革”前军委的主要领导,与刘少奇等人较少合作。

1967年2月10日,毛在中央常委扩大会议上宣布:中央常委扩大会以后要扩大,他提议增加的人员中有叶剑英和徐向前,却明确把陈云、朱德、聂荣臻排除在外。1975年,叶被正式任命为军委副主席,聂荣臻为常委。

刘少奇有党的基础,林彪有军队的实力,所以威严无比的毛泽东也必须拥有自己的支持者。1971年8月,毛为解决林彪而南巡“吹风”时谈到:“张国焘搞分裂,发个电报给陈昌浩、徐向前,里面说要坚决南下,否则就要彻底解决。当时叶剑英同志当参谋长,他把这个电报先给了我,没有给陈昌浩、徐向前,我们才走了的,不然就当俘虏了。叶剑英在这个关键时刻是有功劳的,所以你们应当尊重他。”毛叶关系的真正起点就在此———“电报”,但其真相如何还不能说是很清楚。

1982年,徐向前接受中央党史研究室廖盖隆等人的访问时强调:“接到张国焘要我们南下的电报后,我们最大的错误就是同意南下。至于是否发过要用‘武力解决中央’的电报,我负责地对你们说,我是没有看到过的。”徐还说:“我们那时候军队有保密制度,是指定人译的,译的人就直接拿给这位首长看,不是一般人可以看到的。有没有这样的电报?谁看过?我也不知道。”

范硕在1995年出版的《叶剑英传》中,引用多位领导人的讲话以肯定有这样一份电报,其中也包括徐向前1977年送给叶的贺诗“吕端当愧公一筹,导师评论早已定”。不过,表彰叶的“大事不糊涂”并不意味着认可有“电报”一事。在后来纪念叶的文章中,徐就完全不提长征往事。

|